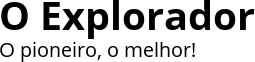

Mário Henrique Simonsen (Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 1935 – Rio de Janeiro, 9 de fevereiro de 1997), economista, professor, ex-ministro da Fazenda e banqueiro brasileiro.

Além de músico, enxadrista, engenheiro, matemático, economista e ministro, Simonsen figurava como autor da epígrafe: “A seta do tempo transforma continuamente o presente em passado e o futuro em presente”. Era extraída de um texto em que tratava de epistemologia. Também em 1996 a Faculdade da Cidade publicou em jornais cariocas anúncios de página inteira conferindo-lhe em letras garrafais o título que nem os necrológios se atreveram a usar: “Gênio”.

Juntamente com Paulo Francis, dividiu com ele até o início de fevereiro de 1997, o encargo de tornar o Brasil mais inteligente. Amigo de ambos, o jornalista Sérgio Figueiredo viu-os em 1995, discutir, durante um jantar no Plaza Athenée de Nova York, o que o Estado ainda pode fazer na economia. Nada, dizia Francis, o polemista. Muita coisa, respondia Simonsen, o professor. Mesmo concordando, eram diferentes.

Simonsen jogou xadrez com grão-mestres e futebol no Maracanã, lá pelos anos 50, suando como meio-armador a camisa dos Engenheiros, um time amador. Era capaz de saltar de Aristóteles e Newton com um punhado de equações e redigir de improviso um guia gastronômico de Paris, tirando da cabeça os endereços dos restaurantes, as sugestões dos melhores pratos, o nome de cada cozinheiro. Enquanto teve fôlego, era capaz de atravessar de carro meia Suíça só para almoçar em Milão no restaurante Savini, na galeria Vittorio Emmanuelle, defronte do Teataro alla Scala.

Pensava em linguagem matemática, mas escrevia num português capaz de atravessar labirintos da mecânica quântica impenetráveis pelas palavras: “O elétron tem uma história definida, mas o que a função onda revela sobre essa história é análogo ao que mostra a exposição, numa chapa fotográfica, do voo de um vaga-lume numa noite escura. Os pontos luminosos documentam pontos por onde o inseto passou, as áreas mais iluminadas, as regiões que mais frequentou, mas essas informações não são suficientes para reconstituir o trajeto do vaga-lume. A diferença é que, no caso do vaga-lume, a trajetória existia, no sentido de uma curva contínua em função do tempo, apenas a iluminação fora descontínua. No caso do elétron, a descontinuidade não está na informação, mas em seu próprio movimento”.

Tinha paciência para explicar um assunto a quantos jornalistas lhe repetissem as mesmas perguntas e ironia para embatucar qualquer interlocutor com uma frase. “Se eu lhe disser seu tamanho em centímetros, nem por isso o senhor ficará mais alto”, disparou a um deputado que se recusava a aceitar, numa comissão do Congresso, que a dívida externa brasileira, cotada em dólar, não subia junto com a inflação. O parlamentar, além de teimoso, era atarracado. Impunha respeito sem aparentemente se dar importância. Nos anos 90, rebarbou todos os convites para ir ao programa do entrevistador Jô Soares porque, na década de 70, o humorista o caricaturara como bêbado. Mas, quando era ministro da Fazenda, durante uma entrevista ao vivo na TVE, caiu da cadeira diante dos telespectadores. Sem sair do ar, levantou-se e retomou a palavra: “Como vêem, a economia brasileira está de pernas para o ar”.

De seu gabinete na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, era o economista em que todos os outros, de passagem pelo governo em Brasília, pregavam os olhos para conferir os planos de salvação nacional que ocuparam a categoria durante três décadas. O ppresidente Fernando Collor fingiu consultá-lo, enquanto preparava o confisco da poupança, em 1990. Quando o prefeito Roberto Saturnino Braga quebrou o Rio de Janeiro, na década de 80, o empresariado carioca ensaiou um movimento de recuperação financeira da cidade cuja única ideia era “chamar o Simonsen”.

Seu gosto por cargos públicos esgotou-se no Ministério da Fazenda do general Ernesto Geisel. No Ministério do Planejamento do general João Figueiredo só aguentou o primeiro semestre. Ao lhe apresentar por escrito sua demissão, em 1979, apanhou de surpresa o presidente no meio de uma sessão de ginástica. Apenas de cuecas, Figueiredo leu a carta e reagiu: Pelo visto, você está dizendo aqui que meu governo é uma m…. Era, como se viria em seguida. Simonsen viu isso antes dos outros.

Com Simonsen fora da vida pública, entrou em cena o economista que mais influiu em governos alheios. E não só em sua especialidade. Declarando-se monarquista, salvou do raquitismo intelectual o plebescito de 1993 sobre forma de governo. Fez a mais séria e a melhor piada sobre a proposta: Quero avisar que não tenho nenhuma vocação para duque, nem mesmo duque de ópera. Um papel de que gosto, é o de duque de Mântua. Mas Verdi o reservou a tenores e, sendo barítono, só posso fazer Rigoletto, o bobo da corte. Simonsen dói, aliás, um crítico musical que inovou o ramo com duas novidades clareza e opinião.

Em 1983, sete anos antes de estrear nas Termas de Caracalla o trio de tenores que marca o meio-de-campo nas Copas do Mundo, previu que Luciano Pavarotti seria seqüestrado por auditórios circences: Metendo-se a cantar papéis dramáticos, o tenor prejudicou seriamente a sua voz. Foi-se o dó-de-peito (em 1979, os brasileiros ouviram na ária Che gélida manina, de La Bohème, um si natural, pois a ópera foi transposta para meio tom abaixo), e a voz, de estridente, transformou-se em caprina.

Apesar de não parecer, era metódico. Guardava uma disciplina de trabalho quase monástica. Ele considerava a matemática uma linguagem sintética, universal e, portanto, o mais claro dos sete idiomas que falava com muita fluência e pouca pronúncia. Sempre que se comprometia a fazer uma coisa não conseguia parar. Essa era a principal marca de seu conservadorismo.

Do poder para a praia

Seu desleixo ficava na aparência. Vestia-se como um velho professor, mas era dono de quase 5% dos negócios e metadde do nome do banco Bozano Simonsen, um latifúndio financeiro cujas cercas vão da agropecuária aos shopping centers, dos minérios à privatização do Banerj. O sócio majoritário do banco, Júlio Bozano, estima a parte minoritária de Simonsen em 50 milhões de dólares. Ficou milionário por descuido. Bozano lhe propôs a sociedade num encontro de rua, alegando que, sendo ele o último aluno da turma na Escola Naval e Simonsen o primeiro, provavelmente se complementariam.

Juntamente com os deputados Delfim Netto e Roberto Campos, para enquadrá-lo no triunvirato de economistas que, sob os militares, governou o Brasil. Como coadjuvante, fez o arrocho salarial que ajudou a acertar as contas públicas no governo Castello Branco. Como ministro, não conseguiu botar ordem no orçamento de Figueiredo. Ao contrário de Campos, de quem foi sócio vinte anos atrás numa fábrica de alimentos congelados. Simonsen não pegou fama de agente do capital estrangeiro, mesmo trabalhando como conselheiro do Citibank quando o banco era o maior credor externo brasileiro.

Em contraste com Delfim, teve gosto emçargar o poder. Ao saltar da equipe de Figueiredo, foi à praia em Ipanema. Dois meses mais tarde, enquanto os empresários escalavam mesas em São Paulo para saudar a nomeação de Delfim, Simonsen previu que o país marcharia euforicamente para a quebradeira dos anos 80: “Estou me sentindo como o tenor que, depois de levar uma bruta vaia, ameaçou a plateia: acharam ruim, pois sperem para ouvir o barítono”.

Mozart em Botafogo

Depois desse trio, tornou-se difícil no Brasil separar a figura de um economista do Ph.D. tirado em universidades americanas. Mas Simonsen, que estudou música antes de se formar em engenharia, era diplomado em economia pela plebeia Sociedade Universitária de Ensino Superior e Cultura, um curso da Praça da República em que professores como o ex-ministro Ernane Galvêas nem se atreveram a exigir que frequentasse as aulas. Era o economista dos economistas brasileiros. Mas só o Ph.D. Gustavo Franco, diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, que não tem papas na língua, escreveu isso com todas as letras: “Uma figura tão gigantesca que chega a parecer irreal. Há uma certa resistência, da parte das pessoas comuns, em admitir a existência de pessoas realmente extraordinárias”.

Em 1995, com o câncer diagnosticado, desligou-se do conselho internacional do Citicorp, que o obrigava a viajar todo mês a Nova York. O presidente do banco veio à Fundação Getúlio Vargas para as despedidas. Devia-lhe, entre outros serviços, na crise mundial da década de 80, a fórmula matemática para cotar o risco em operações internacionais de crédito. Na ocasião, John Reed doou 36 000 dólares à FGV, para custear bolsas de estudo em economia fora do Brasil, coisa que Simonsen nunca teve nem quis ter. Anos atrás, quando não existiam acessos aos doutorados no exterior e a disciplina era dominada por advogados com pendor algébrico, ele já estava na fronteira, como um jovem Mozart descoberto na Praia de Botafogo.

Simonsen gostava de ordem era nas ideias. Numa de suas últimas entrevistas, dada em outubro de 1995 para o livro Conversas com Economistas Brasileiros, de Ciro Biderman, Luis Felipe Cozac e José Márcio Rego, ele comenta assim a obra de um sério candidato ao Nobel de Economia: “A matemática dele era péssima, deselegante e cheia de erros, embora fosse um livro importante”. Tratava-se de Thomas Sargent, co-autor da teoria das expectativas. Simonsen escreveu Dinâmica Macroeconômica para desempenhar aquelas equações. E concluiu: “Eu mostrei meu livro para ele e disse: “Olha, é mais elegante fazer assim.”

Confira-se essa relação com o próprio Sargent, na Universidade de Chicago: Quando ouvi Mario falar pela primeira vez num encontro de economistas no Rio de Janeiro fiquei impressionado. Em dez minutos, percebi que se tratava de um homem diferente. Não existiu, nem se tem notícia de que teve existido, um ministro da Fazenda ou presidente do Banco Central, enfim uma autoridade econômica de qualquer país, incluindo os Estados Unidos, com uma formação como a dele.

Depois da conferência ele continuou a surpreender. Numa roda de economistas altamente teóricos, discutia-se um certo problema muito complexo. Mario, candidamente, com a simplicidade de quem tira um cigarro do bolso, sugeriu que se usasse um modelo matemático bastante elegante, clássico, mas não necessariamente um modelo que vem à mente com facilidade. Os economistas se entreolharam, e perceberam o que eles estavam pensando. O modelo sugerido por Mario era a ferramenta exata de que precisavam.

Simonsen punha toda a sua elegância onde pouca gente podia enxergá-la. Não ver que Simonsen era essencialmente um homem elegante é problema do observador. A seus alunos foi dada essa chance, a começar pelo primeiro deles, o estudante Humberto Barreto, futuro secretário de Imprensa de Geisel e padrinho de sua nomeação para o Ministério da Fazenda. Lembra Humberto Barreto: Ele já era a maioria das coisas que seria pelo resto da vida aí pelos 17 anos, quando o conheci em 1951 ou 1952.

Eu estava estudando para o vestibular no Rio de Janeiro, com aquelas dificuldades de quem fez o curso no Ceará, e mejuntei com dois colegas para contratar o Mario como professor particular. Ele tinha feito o colégio Santo Inácio e era dois anos mais jovem do que eu. Vinha lecionar as aulas em casa três vezes por semana, fumando um cigarro atrás do outro e todo esmolambado, embora seu pai fosse diretor do grupo Monteiro Aranha. Chegava sem um livro, nenhum caderno de anotações. Vinha só com a cabeça dele.

E nos perguntava:

– Vocês estão precisando de quê?

– Física.

– Que parte?

– Calor.

E ele dava a aula. Era assim com química, trigonometria, não sei mais o quê.

Daniel Dantas, seu ex-aluno predileto, banqueiro, dono do Opportunity: A matemática vinha em primeiro lugar. Sua ideias eram expressas em equações cada vez mais sintéticas em seus termos e abrangentes no seu universo de aplicação, o que, naturalmente, causava muita evasão de alunos. Isso apesar de ele sempre explicar depois em português, para todos entenderem, o primeiro tempo de aula, toda em matemática. Muitas vezes, quando chegava a esse ponto, havia dois ou três alunos em sala. E ele não estava nem aí. Houve um curso em que só ficamos ele e eu. Uma vez sugeri que me ensinasse a teoria da relatividade. Ele pegou a ideia no ar:

– A gente bota o nome da cadeira de Macro 5 para ninguém reclamar e vai frente.

Passado algum tempo, ele me chamou e disse:

– Olhe, aquele curso sobre a relatividade está esquematizado na minha cabeça: podemos começar quando você quiser.

Para quem não viu isso ao vivo, resta o consolo dos Ensaios Analíticos, um livro espantosamente ambicioso e modesto. Vai de Platão a Einstein. De um, aproveita para recomendar: Pelo menos o Fédon, que narra as últimas horas de Sócrates, condenado a beber cicuta, deveria considerar-se leitura obrigatória para toda pessoa medianamente culta.

(Fonte: Veja, 19 de fevereiro de 1997 - ANO 30 - N° 7 – Edição 1483 - Memória/ Por Marcos Sá Corrêa - Pág; 62 a 69)

(Fonte: Correio do Povo - Ano 116 - Nº 132 - CRONOLOGIA/ Por Renato Bohusch - O dia 9 de fevereiro na história - Geral – 9 de fevereiro de 2011 – Pág; 16)